馆长寄语

馆长寄语

2021年我馆线上推出“换个形式看展览”栏目,分万寿寺历史与文化展、佛教艺术展、瓷器艺术展、玉器艺术展、皇室书画展等九项内容,均计划在十四五期间开放的展览。这批展览以介绍本馆的基本陈列为主要内容,在闭馆期间通过线上形式向观众展示,带您提前浏览北京艺术博物馆的历史与藏品,也有征求各方意见,以便调整修改,使未来线下展览更加祯善不负观众之意。

第一章 寻玉之源

第二章 琢玉之华

第三章 用玉之奢

第四章 品玉之雅

第五章 佩玉之趣

第六章 似玉宝石

信仰至上

玉器文化发展的初期,人们将美玉琢磨成器并赋予其“通神”的功能,相信玉所蕴含着神秘的能量,用以祭拜天地神灵和祖先时,就能产生同类感通的法力。新石器时代中晚期,在辽河、黄河、长江、珠江四大流域活动的氏族集团,已发展出用各种类玉器通神、祭祀的宗教礼俗。因地理环境、气候差异及玉料产地的不同,用以通神载礼的玉器呈现出缤纷多元的艺术风格。另一方面,一些强大的氏族在迁徙和征战的过程中将其发达的玉文化辐射到更广泛的地区,经世代发展形成了具有一定影响力的传承关系。

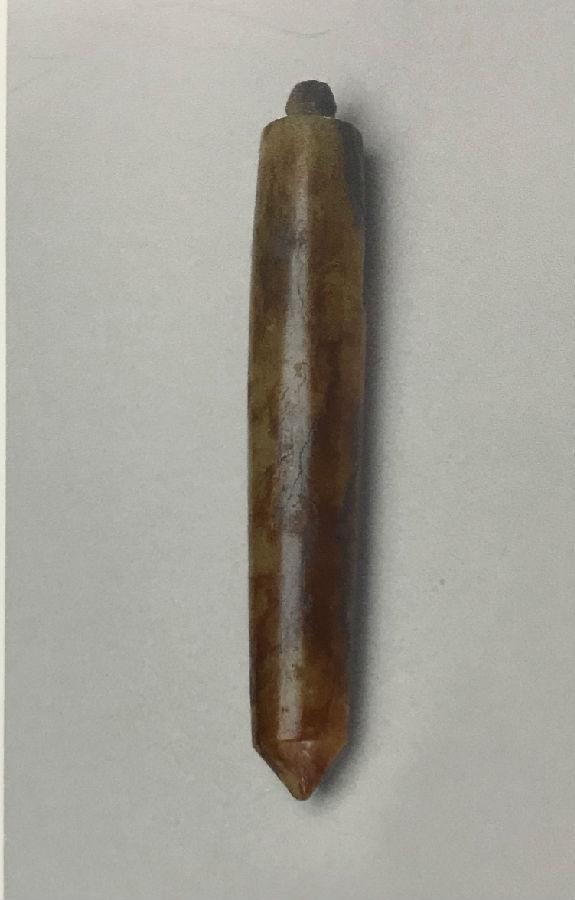

两件玉锥形器 大汶口文化中晚期或良渚文化早期(公元前3300~前2600)(左)长6cm径0.9cm(右)长7cm宽0.7~0.9cm

北京艺术博物馆藏

玉锥形器主要见于良渚文化、大汶口文化中,长短、圆方多变。基本形制为长条状,一端收敛成尖端,另一端或缩扁、或琢成榫头,多半钻有小孔。良渚文化玉器中的锥形器与玉管、玉珠一样是相对普及化的一类装饰性玉器。成组集束状锥形器和琢纹锥形器具有一定装饰作用,更代表墓主人贵族身份。大汶口文化的玉器既受来自北方的红山文化玉器的影响,也受来自南方的良渚文化玉器的影响,玉锥形器正是受良渚文化玉器影响的产物。方柱形锥形器较常见于大汶口文化遗址。馆藏两件玉锥形器一呈红褐色一呈黑褐色,看不出原本的玉色。实际上这种情况多见于清宫旧藏玉器,这些玉器多数在明晚期至清代被染色。

两件玉锥形器 大汶口文化中晚期或良渚文化早期(公元前3300~前2600)(左)长6.9cm径1.15cm(右)长5.6cm宽0.8~0.9cm

台北故宫博物院藏

玉璜 齐家文化(公元前2200~前1600)长12cm宽5.5cm

北京艺术博物馆藏

玉璜是早期玉文化中广泛存在的一种玉器,以装饰性为主。馆藏这件玉璜为青玉质,玉色斑驳不均,边缘泛白,有褐色条纹带。璜体扁平,为玉璧的三分之一。两端各有一单面钻圆孔,通体光素无纹。这些特征都与齐家文化玉璜十分相似。

山西芮城清凉寺54号墓主臂腕上佩戴的多璜联璧

《考古学报》2011.04:547、图版参-2

分布于中国西北甘青地区的齐家文化玉器中多见玉璜,流行多璜联璧,以三璜联璧、四璜联璧为主。完整的多璜联璧出土器见于甘肃天水师赵村遗址、武威皇娘娘台遗址等,甚至黄河中游晋南一带的陶寺、清凉寺等遗址中也有出土,可以证明齐家文化与中原地区玉文化有密切联系。

玉环 齐家文化(公元前2200~前1600)直径10cm厚0.3cm

北京艺术博物馆藏

权利与等级

夏、商、周、汉长达两千年的朝代更替间,生产力的不断提升,促使了社会制度的变更,多元政治势力轮替消长的同时,多元文化逐渐融合一统。原本玉器所寓意天人合一的神秘思想,因人文主义的兴起而淡化,但统治者仍然垄断玉器的归属,并通过雕琢各种具有抽象纹饰的玉器来体现其不可逾越的地位。自春秋战国起,玉器不但是权力、地位、财富的象征,更与儒家思想体系不断融合,形成了“玉德”学说,成为贯穿中国古代玉文化的重要精神体系。

玉戚 商(约公元前1600~前1046)长11.7cm宽7cm

北京艺术博物馆藏

玉戚呈青灰色,有灰白色席纹印迹和黄褐色沁。器体扁平,平面近梯形,器身中部偏上单面钻一圆孔。背、刃均弧形,均有一角缺失。两侧缘略内弧,有左右对称的扉齿三组,中部一组为二齿,两端各为一齿。这是典型商代器物的装饰形式,与殷墟妇好墓中出土的玉戚十分相似。玉戚在商代属礼兵类玉器。

蟠虺纹玦 春秋(公元前770~前476年)直径4cm厚2cm

北京艺术博物馆藏

玉料呈鸡骨白色,局部有褐色沁斑。器型扁平,中有圆孔,一侧有缺口,缺口同样打磨规整。玦的表面满饰双线隐起的变形蟠虺纹。类似的器物见于河南洛阳中州路M2415出土的玉兽面(春秋早期)、河南淅川下寺M7中出土玉玦(春秋中期)等,可为此件玉玦断代的标准。

涡纹玉环 战国(公元前475~前221)直径8.3cm

北京艺术博物馆藏

玉环为青玉质,通体有黄褐色沁。环为正圆形,薄厚略显不均。环的外缘和内圈分别有一周阴刻弦纹,两道弦纹内琢刻排列整齐的涡纹,纹饰的立体感强,有近乎于谷纹的质感。环为双面雕刻,两面纹饰相同。战国时期的组玉佩盛行以珩、环、璧、管等组件与佩饰搭配,挂于腰间,显示拥有者尊贵的身份。

镂雕凤纹玉佩 西汉(公元前202~8)长3.8cm宽1.4cm

北京艺术博物馆藏

玉凤纹佩为青白玉质,边缘有棕褐色沁。佩呈长条片状,采用镂雕与阴线刻相结合的手法,镂雕出凤首、尾及卷云纹的大体轮廓。凤鸟圆眼张口、脑后有冠羽,颈部有单阴线雕琢出抽象的羽纹,翅膀和尾部突出,边缘向两侧勾卷。凤鸟的一侧从颈部至尾部有三个突起,尾部的突起上钻一孔。从造型看,镂雕的凤纹应是一件器物的附饰,损坏后改制,流传至后世被作为玉佩。

兽面纹玉剑珌(bì) 西汉(公元前202~8)长5cm宽2.6cm

北京艺术博物馆藏

战国中晚期,流行用小而精致的玉饰件装饰在佩剑上,显示出佩戴者尊贵的身份。西汉,一把剑上装饰的玉饰通常有四处,分别为:玉剑首、玉剑格、玉剑璏和玉剑珌,人们称这样的佩剑为“玉具剑”。馆藏兽面纹玉剑珌为青玉质,有黑色沁。腰略收呈等腰梯形,一角磕缺。侧面沿梯形边缘阴刻一圈弦纹,弦纹内纹饰分为上下两部分,下部为隐起的兽面纹,上部为卷云纹,并左右对称。珌中间厚,至边缘略薄。俯视呈橄榄形,上有一大两小三个孔,均未钻透。两侧小凹与中间斜着相通,以供剑鞘末端穿系。

玉葬长生

以玉敛葬是早期玉文化的重要分支,葬玉不同于一般的随葬品,而是体现了人们欲借助玉的神秘力量,追求死后尸体不朽的愿望。最早的葬玉见于西周墓葬中的缀玉面幕、玉握等,经春秋战国的发展,西汉时达到顶峰。西汉时期葬玉种类丰富、等级明确,是丧葬制度的重要组成部分。

“汉八刀”是汉代葬玉在艺术层面的体现,多用于制作玉蝉。玉蝉的背腹两面以简练的雕工刻划出双眼、翅膀及腹部横纹,刀法干净利落,刻线深粗且多为“斜刀”,线条粗犷,锋芒毕现,寥寥数刀,表现对象便生动逼真。

两件玉蝉 汉(公元前202~220)长6cm宽2.8~3cm

北京艺术博物馆藏

《汉书·杨王孙传》载:“口含玉石,欲化不得”。是古人含玉的基本用意。蝉的幼虫入土多年,之后破土而出,飞上树梢。这种生理特征在汉代人看来可以代表死而复生。因此,口中含玉蝉,祈盼灵魂重生。但并不是所有的玉蝉都是玉琀,一些有孔的玉蝉是作为佩饰使用的。

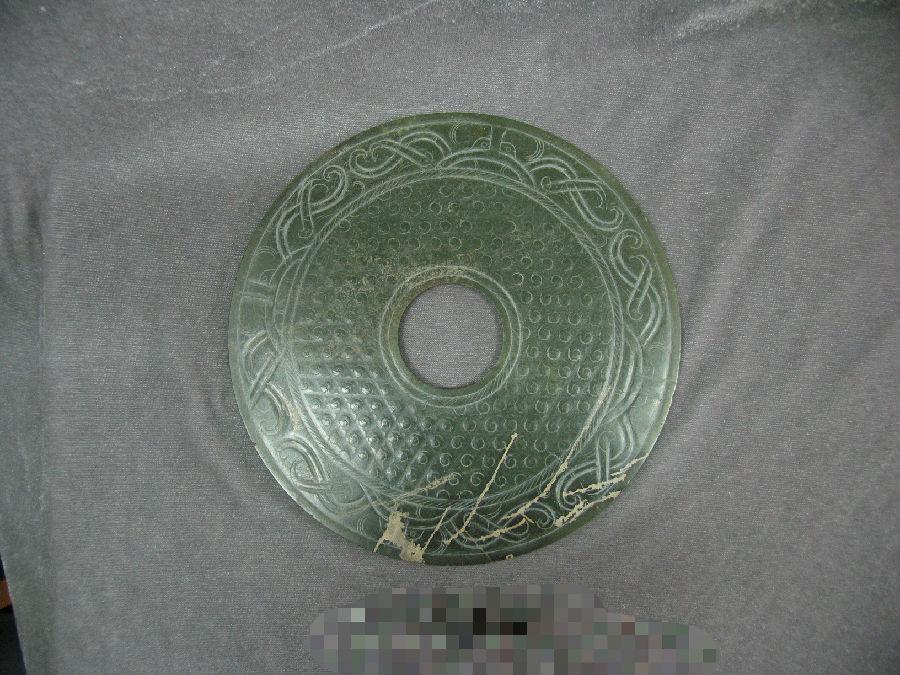

蒲格谷纹兽面纹玉璧 汉(公元前202~220)直径22cm厚0.4cm

北京艺术博物馆藏

玉璧呈深绿色,有多条绺,间有灰白色浸斑和褐色浸斑。璧体扁圆形,光亮度好。两面纹饰相同。璧琢两组主体纹饰:内圈雕琢排列整齐的蒲格谷纹;外圈均匀对称地分布着兽面纹;内外主体纹饰之间有绳索纹作以分割。根据统计,这种直径在20厘米左右,玉料呈绿色且纹饰略显粗糙的玉璧,很可能是镶于、铺于王室等贵族墓葬棺椁内的葬玉。

上一篇

上一篇 返回

返回